後遺障害認定

醜状障害の後遺障害認定の基本事項と注意点の確認です

醜状障害についての基本的事項の確認です

交通事故での外傷による傷跡や手術痕が残存した場合、「醜状障害」として後遺障害の対象となりますが、具体的認定基準が公表されておらず、非常に良く問い合わせをいただいております。

そこで、醜状障害について紛らわしい点について以下整理いたしました。

なお、一般的な醜状障害の認定基準については、他のHPでも多数紹介されていますのでここでは触れません。

「手のひら大」とは

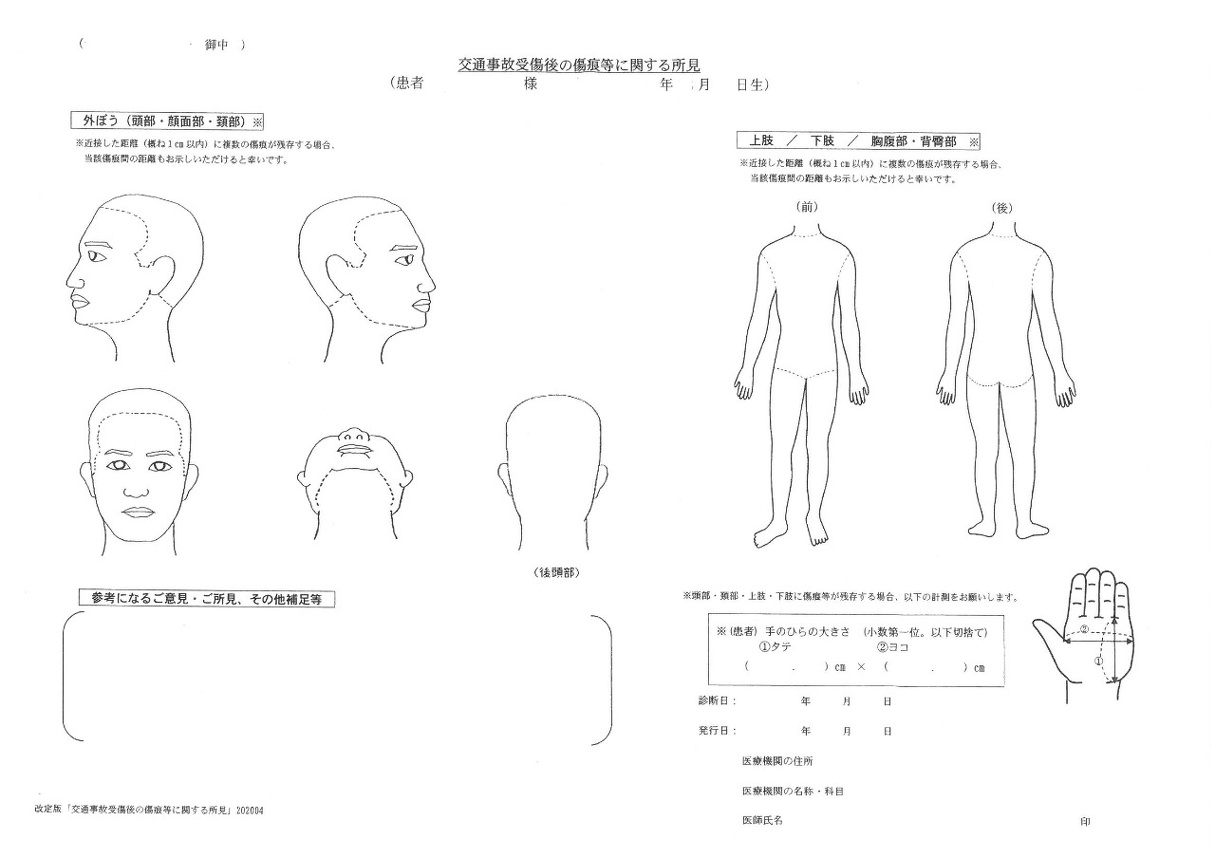

「手のひら大」以上の基準については、頭部・頚部の7級12号、上・下肢の露出面で14級4号・5号、3倍以上だと12級相当の認定基準とされていますが、「てのひら大」とは、まさにご本人の手の平の面積によります。

その具体的な測定方法は、冒頭の画像の「痕跡等に対する所見」右下の図のとおり、ご本人の薬指下端から手首上端までの縦長と親指上端から手のひら側端までの横長を測定した面積となります。

ですので、「手のひら大」の基準は、被害者の方々によってそれぞれ面積が異なります。

「鶏卵大」とは

「鶏卵大面」以上の基準については、顔面部の7級12号、頭部・頚部の12級14号の認定基準とされていますが、鶏卵大といっても大きさはさまざまで最も疑問に感じる基準です。

後遺障害等級認定を行う自賠責調査事務所では公表はしていませんが、具体的な面積の基準は存在しており、かなり小さめの鶏卵を想定しているようです。

これまでの認定実績から判断すると、概ね15㎠以上(縦5㎝×横3㎝の鶏卵大)の痕跡や組織陥没が顔面部に生じていれば「鶏卵大面」以上として7級12号が認定されているようです。

「相隣接又は相まって」とは

2個以上の瘢痕又は線条痕が生じており、「『相隣接し、又は互いに相まって』1個の瘢痕又は線条痕と同程度以上の醜状を呈する」といえる場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級認定されます。

その「相隣接し、又は互いに相まって」との具体的基準は、遠目から見て1個の醜状といえるかで判断されています。

ただ、どの程度の離れた所からどの程度の視力の人が見た場合に上記のとおりといえるかについては具体的な基準はなく、醜状面談を行う自賠責調査事務所の職員さんの判断に委ねられているようです。

実際の事案では、右上の画像の左頬上部に残存した、1~2㎜間隔で印象されたそれぞれ15㎜、10㎜、0.5㎜の線条痕について、自賠責調査事務所は異議申立てにおいても「平行な状態でそれぞれが独立していること」を理由として、1個の線条痕と同程度であることを否定し後遺障害非該当と認定しました。

これに対し、自賠責紛争処理機構に対する紛争処理申請をしたところ、「上記線条痕のうち、左頬上部に位置する3条は互いに相隣接しており、その間隔も2乃至3㎜である。また醜状痕部を中心として色素を喪失していることから線条痕部を含む全体として色素沈着を来しているともいえる」として、12級14号が認定されました。

今回の紛争処理では、線条痕部を包含するわずかな色素喪失があったことも含めて判断されたとおり、各醜状痕が独立性を有さず一体性を有するかが認定のポイントといえそうです。

「互いに相隣接」の基準は曖昧なため、異議申立てを行っても十分な結果が得られなかった場合、紛争処理機構での審査を経た方が宜しいかと思います。

「上肢・下肢の露出面」とは

上肢・下肢の「露出面」については、手のひら大以上の瘢痕で14級4号(上肢)5号(下肢)、手のひら大の3倍以上の痕跡で12級相当の後遺障害が認定されるのは前述したとおりですが、「露出面」とはどの範囲を指すのかで混乱が見られます。

自賠責保険での「露出面」の基準は、上肢については「上腕(肩関節)から指先まで」を指し、下肢については「大腿(股関節以下)から足の背まで」を指します。

混乱が生じている原因ですが、そもそも自賠責保険での後遺障害認定基準(自賠法施行令別表第1・2)は、労災の認定基準(労災保険法施行規則別表第2、労災補償法施行規則別表第1)に準拠して定められており、自賠法上の具体的な後遺障害認定基準は、労災での認定基準と基本的には同一です(労災での具体的等級認定基準は(一社)労災サポートセンター発行「労災補償障害認定必携」に記載があります。)。

しかし、この「露出面」についての基準については、労災では上肢につき肘関節以下とし、下肢につき膝関節以下としており、自賠責よりも狭く規定していることから、労災基準と混同されていることが要因です。

余談になりますが、労災で露出面の基準が狭く規定されている理由については、労災では後遺障害による業務上の支障が生じるかに重点を置いて後遺障害等級基準が策定されており、上腕や大腿に醜状があっても、日常生活上の支障はともあれ、業務に対する支障は生じないという判断がされているからになります。

醜状障害の後遺障害認定における注意点

1 なるべく早期の受傷部の画像撮影

傷跡がどの程度残存しているかは症状固定時点で判断され、明らかに当該等級に該当もしくは非該当の場合以外は、後遺障害認定を行う自賠責調査事務所での面談調査を経て後遺障害認定がなされます。

ただ、症状固定の時点で、痕跡が時の経過により事故と無関係な、しわやしみなどと混交してしまい、どこからが事故での傷跡かわからなくなってしまうことが良くあります。

そこで、このような混交を防ぐため、事故当初の傷跡をなるべく早い時点で撮影しておき、できれば経時的な治癒経過を撮影しておき、残存した痕跡が事故によるものであるとしっかりと証明できるようにしておくことは重要です。

2 定期的な形成外科もしくは皮膚科への受診

交通事故で傷跡を負う程度の受傷をされた場合、その他の様々な症状が生じていることが一般的です。

その際、脳神経外科、整形外科等には定期的な受診を指示されますが、その他の症状が重いほど傷跡については初期の創傷措置のみを施され、その後は特に治療や通院を指示されないことが非常に多くみられます。

そういったケースでは、それまで通院していた脳神経外科や整形外科の先生に、改めて傷跡についても後遺障害診断書に記載してもらうようお願いしても、「診療科が違う」、「自分は見ていないから事故起因のものかわからない」と言われ、他方、初期治療をしていただいた先生にお願いしても、「事故の当初しか見ていないので、今の状況はわからない」と言われ、後遺障害診断書への傷跡の記載を拒否されてしまうことが頻発しています。

傷跡についての後遺障害認定の際には、事故当初の経過診断書に「挫創」「挫滅」等の診断名が付されていることを前提として、自賠責後遺障害診断書もしくは冒頭の「傷跡等の所見」に、傷跡を図示し長さや面積の測定値を記載してもらわなければなりませんが、これがないと後遺障害判断の対象となりません。

そこで、このような事態を避けるために、総合病院での創傷処置のみでその後の傷跡についての通院が指示されなかった場合、形成外科や皮膚科クリニックへの紹介状を書いてもらうか、もしくはご自身でクリニック等に通院し、定期的に傷跡の状況を確認いただき、適宜薬や傷テープの処方を受けるなど傷跡に対する治療を継続することが重要です。

他方、受傷初期の段階で、形成外科の先生から「傷跡の治療はもう終わり」と言われてしまい、その時点でこれ以上傷跡の改善が認められなければ、自賠責様式の後遺障害診断書及び「傷跡等の所見」をご作成いただいて下さい。

また、「自然に良くなるのを待つだけで特に治療は必要ない」と言われてしまったら、その際に、「しばらく経って傷跡が落ち着いたら、後遺障害診断書を書いて下さい」とお願いしたうえで、傷跡が落ち着いた段階で再度受診して後遺障害診断書類を記載いただいて下さい。

3 後遺障害診断書への痕跡部の随伴症状の記載

交通事故賠償実務では、後遺障害の認定を受けた場合、原則として自賠法に定められた等級ごとの労働能力喪失率にしたがって、後遺障害逸失利益が認められ、この逸失利益は賠償額の中でも大変大きなボリュームを占めます。

労働能力の喪失率は、7級であれば56%、9級であれば35%、12級であれば14%と規定されています。

単純に事故前年収1000万円であった方が上記等級の認定を受けた場合、類型的に1年間でそれぞれ560万円、350万円、140万円稼げなくなったとして逸失利益が算定されることになります。

しかし、賠償実務では、醜状の部位や程度、職種・性別・年齢等で大きく異なりますが、一般に醜状障害では直ちに労働能力に影響を及ぼさないとして、逸失利益が否定もしくは喪失率が大幅に減算されてしまいます。

そこで、痕跡部に随伴する、痛みやしびれ、感覚麻痺、動かしにくさ、かゆみ、突っ張り感等が生じていれば必ずその症状を医師に訴え、後遺障害診断書に記載してもらうことはとても重要です。

すなわち、見た目だけの労働能力の低下だけでなく、痛みやしびれなどによる集中力や業務効率の低下、動かしにくさや突っ張り感によるコミュニケーション能力の低下など随伴症状による労働能力の低下を併せて主張して、労働能力喪失率をできる限り上げていくことがとても重要になり、この点が賠償額に大きく影響してきます。

後遺障害認定

- 公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと

- 「痛いからまだ通院したい」は正しいのでしょうか~通院の必要性と症状固定時期について~

- 対自転車事故での後遺障害等級認定手続について

- 医師や病院の対応について~後遺障害診断書の追記・修正に応じていただけないケース

- 「足」ってどこのこと?

- 頚部痛被害者請求非該当、異議申立により第14級9号の認定を受けた事案のご紹介です

- 近時のむち打ち損傷の後遺障害認定実務の傾向について

- 弁護士選びは慎重にしましょう・2~高額な弁護士費用

- 高次脳機能障害に対するリハビリの重要性について

- 頚・腰部痛被害者請求非該当、異議申立により各第14級9号併合14級の認定を受けた事案のご紹介です。

- 事前認定右手疼痛第14級9号、異議申立てにより右手関節機能障害第10級10号、右大腿部の感覚麻痺等第14級9号併合10級の認定を受けた事案のご紹介です。

- 独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)名古屋主管支所様と意見交換会を実施いたしました。

- 東京海上日動火災保険㈱の2件のイレギュラーな遅延行為について(顛末記あります)

- 高次脳機能障害に関する誤解について

- 事前認定非該当、異議申立てにより顔面醜状12級14号、左恥座骨部痛及び腰痛で各14級9号併合12級の認定を受けた事案のご紹介です

- 骨盤骨折もしくは腸骨採取後の大腿外側のしびれ感について

被害者側

交通事故専門弁護士による

ブログ

保険会社や病院の不適切な対応から専門家向けの高度な知識など、交通事故被害者にとって重要な情報を惜しみなく提供し、被害者側交通事故賠償実務の発展・向上に努めています。

-

名古屋市内の特定法律事務所依頼中の方の無料相談お断りについてです

-

国民共済coopの度重なる回答遅延について(顛末記あります)

-

子どもや若年独身者の死亡慰謝料の基準を見直すべきです

-

㈱光文社様「FLASH」年末年始特大合併号(令和6年12月24日発売)記事掲載

-

ドライブレコーダー映像・音声データの改ざんについて

-

相談センターの示談あっ旋と紛セの和解あっ旋の違いについて

-

公益財団法人紛争処理センターの和解あっ旋を利用し驚いたこと

-

大分市194km暴走死亡事故で、危険運転致死罪が認められました

-

危険運転致死傷罪の見直しの評価と大分市の時速194km暴走死亡事故について

-

良い損害保険会社(共済)とは~当事務所での損保会社(共済)ごとの示談成立率について